2025.06.19

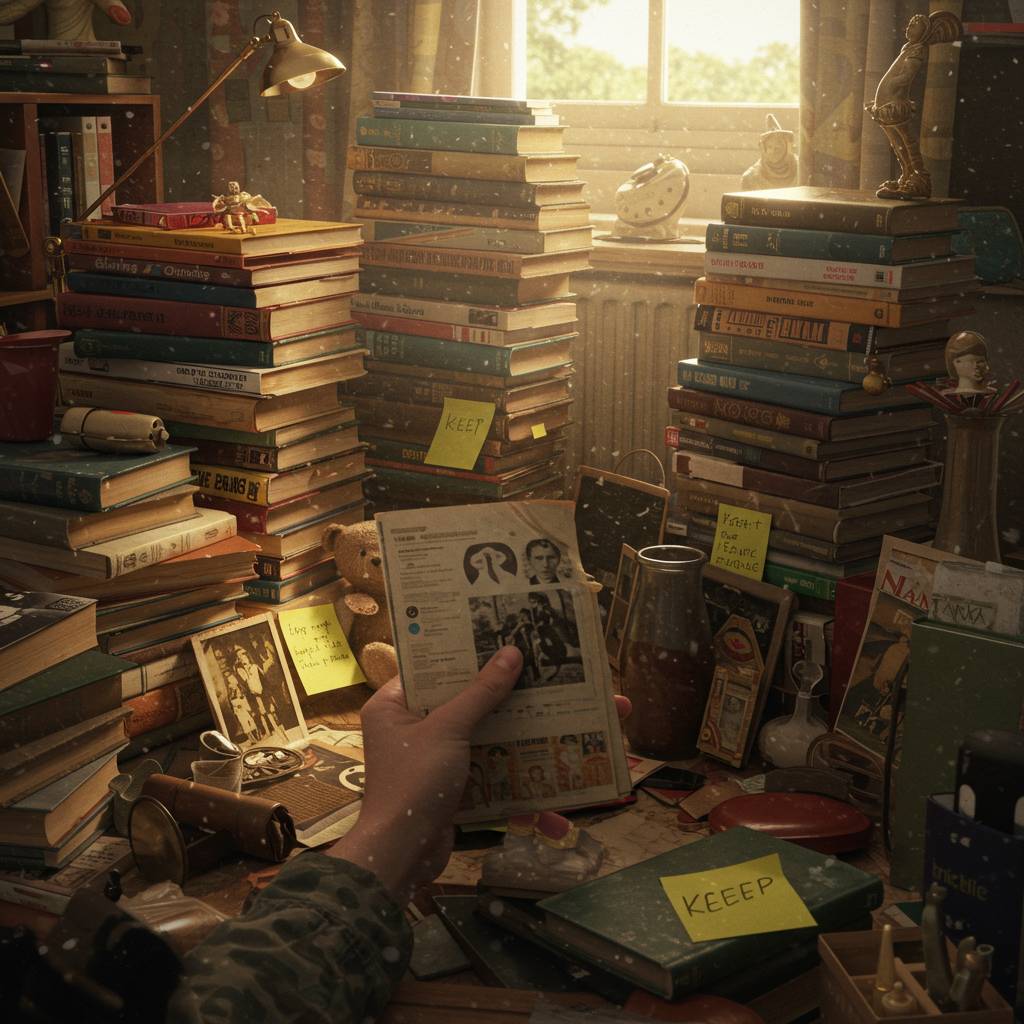

皆さんは「もう使わないとわかっていても捨てられない」「いつか使うかもしれないと思って取っておく」という経験はありませんか?これは一般的に「捨てられない症候群」と呼ばれる現象で、実は就職活動や職場での生産性にも大きく影響することがあります。物理的な物だけでなく、過去の経験や人間関係、古い考え方にも当てはまるこの症状は、キャリア形成においても障壁となることが少なくありません。本記事では、心理カウンセラーや断捨離の専門家の意見を交えながら、「捨てられない症候群」を克服するための実践的な方法と、それが就活生や社会人の方々にもたらす変化について詳しく解説していきます。物の整理から心の整理まで、あなたの人生をスッキリさせるヒントが見つかるかもしれません。

物が溢れた部屋で「捨てられない症候群」に悩んでいませんか?この状態は単なる片付けられない性格ではなく、心理的な課題を含んでいることが多いのです。心理学的には「ホーディング障害」とも呼ばれ、必要のないものを手放せない状態を指します。この記事では捨てられない症候群を克服するための実践的な5つのステップをご紹介します。 【ステップ1】小さな成功体験から始める まずは5分間だけ、明らかに不要なものを3つ選んで捨てることから始めましょう。レシート、古い新聞、使い切った筆記用具など、迷わず捨てられるものからチャレンジします。この小さな成功体験が次の行動への自信につながります。 【ステップ2】「三箱法」で仕分ける 「残す」「捨てる/寄付する」「保留」の三つの箱を用意します。迷ったものはすべて「保留」に入れ、その箱は1ヶ月間触らずに置いておきます。期間が過ぎても必要性を感じなかったものは、中身を確認せずに処分することがポイントです。 【ステップ3】「思い出」と「モノ」を分離する 大切な思い出が詰まったものこそ手放しにくいものです。写真に撮って思い出を保存してから物を手放す方法が効果的です。クラウドストレージを活用すれば、物理的スペースを取らずに思い出を残せます。 【ステップ4】「いつか使うかも」思考を見直す 「いつか使うかもしれない」という考えが捨てられない最大の原因です。実際に過去1年間使っていないものは、今後も使う可能性は低いと考えましょう。必要になったときに「また買う」という選択肢があることを心に留めておくと手放しやすくなります。 【ステップ5】専門家の助けを借りる 一人で解決できない場合は、整理収納アドバイザーやカウンセラーなど専門家のサポートを受けることも検討しましょう。日本収納プロフェッショナル協会などの団体では、捨てられない症候群に対応した専門家を紹介しています。 捨てることは「失う」ことではなく、新しい空間と可能性を「得る」ことです。物理的な空間だけでなく、心の余裕も手に入れられるでしょう。これらのステップを一つずつ実践して、モノと心の整理を進めていきましょう。

物を捨てられない心理状態は、単なる生活習慣の問題だけでなく、キャリア形成や職場環境にも大きな影響を及ぼします。臨床心理の現場では、「捨てられない症候群」の傾向がある方が就職活動や職場適応で特有の課題に直面するケースが少なくありません。 就活における影響としては、まず「選択肢を絞れない」という問題が挙げられます。興味のある企業すべてにエントリーし、情報を取捨選択できずに混乱してしまうのです。また、不採用通知をもらった企業の資料や情報を手放せず、新たな選択肢に集中できないという状況も生じます。 職場では、デスクやロッカーが書類や私物で溢れ、業務効率の低下を招きます。日本マイクロソフト社の調査によれば、職場の整理整頓ができていない社員は、情報検索に1日あたり平均45分以上を費やしているというデータもあります。また、電子メールの未処理や膨大なファイル保存など、デジタル面での「捨てられない症候群」も現代のビジネスパーソンを悩ませています。 対処法としては、次の3つのアプローチが有効です。 1. 「3ヶ月ルール」の適用:3ヶ月以上使用していない資料や情報は思い切って処分する習慣をつける 2. 「保留ボックス」の設置:捨てるか迷うものは一定期間保留し、期間内に使わなければ処分する 3. デジタルデトックス:定期的にデジタルファイルの整理を行い、必要なものだけを残す 明治大学の心理学研究では、整理整頓ができている人は意思決定のスピードが約1.5倍速いというデータもあります。キャリア形成において「捨てる力」を身につけることは、単なる生活改善にとどまらず、プロフェッショナルとしての判断力や効率性を高める重要なスキルなのです。 「捨てられない症候群」と闘うには、「所有することの満足感」より「選択することの自由」を優先する価値観への転換が必要です。就職活動や職場でのパフォーマンス向上を目指すなら、「持つ」より「選ぶ」ことに焦点を当てた思考習慣を身につけましょう。

「就活用のスーツを買うためにクローゼットを開けたら、物であふれていて新しい服を置くスペースがなかったんです」。そう語るのは、都内の大学に通う佐藤さん(仮名)。彼女は自他共に認める「捨てられない症候群」を抱えていました。高校時代の制服から、一度も使わなかった参考書、小学生の頃からのコレクションまで、全てに思い出や「いつか使うかも」という可能性を見出し、手放すことができなかったのです。 しかし、この「捨てられない症候群」が佐藤さんの就活にも影響を及ぼし始めました。「部屋が散らかっていて集中できず、エントリーシートの提出が遅れることもありました。面接の準備をする精神的な余裕もなかったんです」。 転機となったのは、知人の紹介で断捨離コンサルタントの山田真由美さんと出会ったこと。山田さんは整理収納アドバイザーの資格を持ち、年間100件以上の個人宅のコンサルティングを行っています。 「捨てられない症候群の方によくあるのは、『もったいない』『思い出がある』『いつか使うかも』という3つの執着です」と山田さん。「特に就活生は将来への不安から、可能性を捨てることに恐怖を感じがちです。しかし、物を手放すことで選択肢が減るのではなく、本当に大切なものに集中できる空間と時間が生まれるのです」。 山田さんのアドバイスで佐藤さんが最初に取り組んだのは、「30秒ルール」。手に取った物について30秒以内に「過去1年間で使ったか」「今後1年間で確実に使うか」を判断し、どちらにも当てはまらなければ手放すというものです。 「最初は本当に苦しかった」と佐藤さん。「でも、一つ捨てるたびに少しずつ心が軽くなるのを感じました。そして気づいたんです。私が物を捨てられなかったのは、未来への不安だったんだと」。 3か月かけて部屋の半分近くのものを手放した佐藤さん。驚くべき変化が訪れました。「物理的なスペースだけでなく、心のスペースも生まれました。就活のESも以前より集中して書けるようになり、面接での受け答えも堂々としてきたと友人に言われました」。 山田さんによれば、物の整理は自分の価値観の整理にもつながるといいます。「何を大切にするかを物を通して考えることで、自己分析も深まります。就活では自分自身を理解し、アピールすることが重要ですから、断捨離は就活の助けになるのです」。 佐藤さんは見事、第一志望の企業から内定をもらうことができました。「面接官に『なぜうちの企業を志望するのか』と聞かれた時、断捨離の経験から『本当に必要なものを見極める力を身につけました』と答えたら、とても評価されたんです」。 物を手放す経験が、選択する力を鍛え、人生の決断にも良い影響を与えたという佐藤さん。「捨てられない症候群」は多くの人が抱える悩みですが、それを乗り越えることで得られるものは大きいのかもしれません。 就活生だけでなく、新生活を始める方や、キャリアの転機にある方にも、断捨離の効果は大きいと山田さんは言います。「物の整理は人生の整理。不要なものを手放して初めて、本当に必要なものが見えてくるのです」。